1937年淞沪会战爆发后,中国空军虽作战英勇,但战机损耗殆尽,且难以得到补充。至同年11月,能投入实战的飞机仅剩30余架,华东制空权逐渐落入日军之手。彼时英美等国对日实行绥靖政策,坐视中国孤军奋战。危急关头,苏联伸出了援手—一支以“志愿”名义来华的航空队,超越国界,成为中国天空的守护者。

从1937年10月首批254名飞行员抵华,到1941年苏德战争爆发后撤离,苏联援华航空志愿队(以下简称“志愿队”)与中国空军并肩作战4年,参与南京、武汉、重庆等重大战役,创下奇袭台北、轰炸汉口等经典战例。

他们的故事,是中苏反法西斯同盟的鲜活见证。

1938年,驻武汉的苏联援华航空志愿队飞行员。

秘密组建进入中国战场

1937年9月,苏联国防人民委员伏罗希洛夫接到斯大林指示,要求从现役空军抽调精锐赴华。为避免刺激日本,行动严格保密。飞行员在莫斯科郊外的茹科夫斯基空军学院集结,接受特训。

援华的机型确定为I-15、I-16战斗机和CБ快速轰炸机。

1937年10月下旬,第一批志愿队先后来华,包括空、地勤人员254名,分别组成以马琴领导的轰炸机大队和库尔丘莫夫为首的战斗机大队。第二批共有447人、飞机80架。

1938年2月7日,中苏《军事航空协定》签订,此时,来华的志愿队已有战斗机、轰炸机各3个大队。援华的苏联轰炸机全由苏联飞行员驾驶,在兰州经检修、加油等作战准备后,再转往其他机场。苏联援华的驱逐机则是用卡车将配件长途运至新疆组装,经调试合格后,由中、苏飞行员驾驶飞往前线。

这一时期,来华的苏联航空专家组最多时达89人。苏联志愿人员不仅帮助中国建立了航空供应站和飞机修配厂,并在迪化(今乌鲁木齐)和兰州设立航空学校或训练基地,训练中国空军人员,使一批中国飞行员熟练掌握操纵苏制驱逐机或轰炸机的技能。

血火淬炼,守护中国蓝天

1937年11月,志愿队在南京进行了首战。

11月22日,日本第13航空队6架战斗机掩护第12航空队2架轰炸机空袭南京,志愿队起飞6架I-16战斗机迎战。此战,第13航空队宫崎康治空曹毙命;年仅24岁的志愿队涅日丹诺夫中尉牺牲,他是首位苏联援华牺牲的飞行员,被苏联授予红旗勋章一枚。2015年8月,涅日丹诺夫被列入第二批600名著名抗日英烈和英雄群体名录。

在南京保卫战期间,志愿队共击落日军飞机20架。其中,飞行员库德莫夫还击落了号称日本海军陆战队驱逐机“四大天王”之一的白相定南。

12月22日,日军11架轰炸机在12架战斗机的掩护下空袭南昌新机场。布拉戈维申斯基大队长率领中苏双方的I-16共20架,在3000米和4000米分层交错警戒。中国飞机在鄱阳湖上空发现大林法人大尉的编队,布拉戈维申斯基当即发出作战信号,迅速展开队形,分割敌战斗机和轰炸机。

战斗中,布拉戈维申斯基发现一架漆有红色条纹的日机,知道这是长机的标志,便尾追不舍,迅疾打出长串子弹,日机急速拐弯,避开射击,企图掉头咬尾。布拉戈维申斯基腾空翻转再次咬住敌机,不失时机准确地打出一串子弹,敌机冒起浓烟,倒栽下去。

战斗结束后,经日方确认,被击毙的日机驾驶员为第13航空队舰战队分队长大林法人。

1938年后,中国方面作战虽然处于守势,但是中方和志愿队飞机对日本占领区的轰炸打击并没有减少,中方通过这种轰炸向日方显示抗战的决心,扰乱敌方部署,打击其重要机场。

苏联援华航空志愿队飞行员在兰州

1938年4月,徐州会战进入白热化阶段。4月1日11时,志愿队3架轰炸机飞赴鲁南峄县(现为山东省枣庄市峄城区)轰炸日军。14时飞抵峄县上空,发现县城东关与南关内多处起火,并有日军密集部队。日军见中国飞机飞至,乱作一团,中国飞机当即投下大小炸弹48枚,均命中日军。同日早晨,志愿队另外3架轰炸机飞赴峄县及台儿庄之间,轰炸日军。上午,3架轰炸机空袭位于台儿庄西北乱沟的火车站和桥梁,命中车站1弹,黑烟冲天,车站全毁,并发现日军一两百人,当即连续投弹,敌死伤大部。

4月29日,日本海军第2联合航空队出动27架战斗机、18架轰炸机袭击武汉,企图炸毁中国空军基地和汉阳兵工厂等重要军事目标。中国空军19架驱逐机和志愿队的45架战斗机分头起飞迎敌,这场鏖战持续1个半小时,中方报称击落21架日机,其中,志愿队共击落轰炸机6架、战斗机7架。此战,志愿队队长乌斯片斯基大尉和舒斯特尔中尉壮烈牺牲,将满腔热血洒在了武汉天空。

5月31日,为消灭驻在汉口的中国空军,日本海军35架战斗机,掩护18架轰炸机空袭武汉。根据事先侦察到的日机动向,驻武汉的中、苏战斗机共49架守伏在武汉周边空域。12时,因天气恶劣,视线狭窄,日军仅有11架战斗机窜入武汉空防警戒区,也许已察觉到中方有所准备,立即大转弯向东飞去,且战且退。然为时已晚,中方伏击编队当即奋勇追击。津加耶夫的大队首开战果,第一轮攻击便击落2架敌机。战斗中,志愿队飞行员古边科则在子弹打完以后,向一架敌机猛冲过去,抱定杀身成仁之志,以自己的飞旋螺旋桨去撞击日机,成功将一架敌机的机翼切断,致其坠毁。古边科以高超的技术操纵负伤的飞机安然返回。

古边科因为在华先后击落7架敌机,被苏联政府授予“苏联英雄”称号,并被中国政府授予“金质奖章”。此次空战持续了近30分钟,共击落敌机14架,再次粉碎了日军空袭武汉的企图。

鼓舞军民抗战意志

全民族抗战初期,苏联援华航空志愿队的飞行员不仅与中国空军并肩作战保卫南京、武汉、南昌、徐州等城市领空,而且凭借其过硬的飞行技术,驾驶飞机深入敌后,向日本大后方进攻。1938年2月初,驻武汉的航委会向志愿队提供情报,称发现有装满飞机零件的巨大箱子从日本本土运抵台北松山基地,准备在此组装后投入中国战场。为此,中国空军希望能中苏联合奇袭松山。

2月23日,为迷惑潜伏在汉口的日本间谍,中苏空军故意散布各种假消息,声称将要轰炸安庆附近江面上的日舰。轰炸任务由志愿队指挥官雷恰戈夫少校负责,分为两个攻击编队,大队长波雷宁率志愿队28架轰炸机于8时从汉口出击。中国空军7架轰炸机随志愿队格兹洛夫领队的5架轰炸机从南昌出击。南昌编队因领航员在浓云堆积的情况下计算错误,升空后不久即偏离预定航向,被迫在福州机场降落加油后无功而返。

根据事先计划,为了迷惑敌人,汉口编队在波雷宁的指挥下,先向台北以北方向飞行,随后急速转弯,降低高度,直逼松山机场。日军根本未曾料到松山机场会遭空袭,毫无戒备,既无战斗机升空拦截,也无高射炮火阻挡。波雷宁的长机首先进入投弹,其余各机也依次进入,共投弹280枚,大部分命中目标。松山机场顿时火光冲天,烈焰滚滚。

据情报,此次出击共炸毁敌机12架、营房10栋、机库3座,炸毁可使用3年的航空油料及其他装备,使松山机场陷于瘫痪,以致1个月内不能使用。

远程奔袭松山机场成功后,意犹未尽的波雷宁又下令将剩余的炸弹全部投在港口设施和日军运输船上,再用航空速射机枪扫射目标,然后从容返航,在福州加油后,轰炸机群顺利返回汉口机场,无一折损。

武汉陷落后,全民族抗战进入相持阶段,西南地区也成了日军空军的重点轰炸区域。苏联援华航空志愿队与中国空军开始担负起保卫抗战大后方的艰巨任务。为打击中国军民的抵抗决心,摧毁中国人民抗战意志,迫使中国政府投降,日本空军对重庆进行持续轰炸。仅在1938年5月3日、5月4日两天,日军对重庆市区进行的大轰炸,就造成炸死炸伤5000余人,摧毁房屋3800余幢。

为了鼓舞军民抗战意志。1939年6月,应中国政府请求,苏联援华航空志愿队的1个歼击航空兵团(50架飞机)由苏普伦少校率领,进驻重庆;又有库里申科中校率领的轰炸机航空兵团共40架轰炸机来华。至此,志愿队兵力增至战斗机、轰炸机各4个大队,达到鼎盛时期,大大提高了中方抗击敌空袭的实力。

7月6日,30架敌机夜袭重庆。中、苏飞机起飞迎击。当时,中国机场缺乏夜航设备,飞机起降缺乏引导,安全无法保障。但是,飞行员凭着娴熟的技术,克服困难驾机升空。苏联飞行员科基纳基旗开得胜,击落敌机1架。苏联飞行员柏达依采夫在追击1架敌机时,被另一架敌机开炮击落牺牲。

削弱日军有生力量

虽然中国空军和志愿队兵力同日军航空兵相比相差悬殊,但他们仍抓住有利战机,利用有限的力量,出其不意地给敌人以沉重打击,遏制了日军的嚣张气焰。

1939年9月5日,日本海军第1联合航空队进驻汉口机场。至此,汉口基地成为日军在华中的最大航空基地,集中了日本海军第1、第2联合航空队和陆军第3飞行团的200余架各式飞机。1939年苏联援华航空志愿队轰炸机来华后,中方远程打击能力得到进一步增强,可以对敌出击。中、苏空军决定联合行动,对汉口机场进行大规模攻击,力争削弱日军航空队的有生力量。

1939年9月,第一次长沙会战爆发。为策应中国守军的反攻作战,空军奉命先空袭武汉敌机场。10月3日凌晨5时,驻成都太平寺机场的志愿队9架轰炸机由大队长库里申科率队,前往袭击武汉王家墩机场。于当日12时40分飞抵王家墩机场上空,机场停满飞机,密集排列,以东西北三面为最多,每面约二三十架。

汉口王家墩机场在敌纵深后方,日军误以为中苏轰炸机作战半径无法到达,对中苏远程奔袭能力估计不足,机场上停放有逾百架飞机,周围疏于戒备,防空炮火也没有准备。此时,该基地正在准备接收新装备的轰炸机,并有日海军舰队司令部代表和汉口伪政权代表出席交接仪式,第1联合航空司令官塚原二四三少将以下军官都在战斗指挥所门前迎接,并听取接收新机的指挥官报告情况。日军的交接仪式正在进行之时,中苏轰炸机群即以机场中心为瞄准点,连续投弹。高爆弹、杀伤弹和燃烧弹等50多枚炸弹从天而降,除部分落在附近水田之外,其余都在指挥所前一带爆炸,将接收仪式现场变成战场。

由于未遭到任何反击,机群又降低到1400米低空实施第二波饱和轰炸。据机组报告,大部分炸弹沿着日机纵列爆炸,弹片火焰抛向四面八方。在巨大的杀伤力震慑下,日军高炮呆若木鸡,竟始终没有开火。轰炸火网笼罩机场东北角,顿时浓烟四起,火光冲天。中国飞机通过目标后,向西直飞返航。

此战,日军有50架飞机被毁,近100架受损,汉口机场的大部分飞机都被认定无法起飞。人员伤亡更重,木更津航空队附石河淡中佐、鹿屋航空队附小川弘中佐及第12航空队冈崎兼武中尉等军官4名、士官1名当场毙命,塚原二四三少将左手被炸断,另有军官4名、士官8名受重伤。

国际主义战士:库里申科

10月14日上午,为扩大战果,志愿队库里申科再次率领轰炸机出击汉口王家墩机场。当天中午,轰炸机群到达汉口王家墩机场上空,机场停放约70架日机,其中有轰炸机约30架。在几乎完全相同的背景下,11天前的情景在同一地点再次上演。库里申科编队将炸弹连续投下,机场顿时起火。志愿队在库里申科指挥下,各机操作严密,仅一次通过即投放了所有炸弹。各队飞机投弹时,正好背对太阳,在空中警戒的日机始终未能觉察,仅有高射炮猛烈射击,等日机进行拦截时,为时已晚,志愿队机群已圆满完成机场上空投弹。

返航时,库里申科所率机群遭遇9架日机连续追逐攻击,库里申科驾驶的领航机则遭3架日机包抄堵截,油管及左发动机受损故障。库里申科凭借高超的飞行技术,靠右发动机沿长江返航。飞临万县上空时,机身失去平衡,无法控制。最初在长江南岸的陈家坝上空左右盘旋一圈,发现陈家坝太小,重型轰炸机难以在此着陆。为保全战机并确保附近居民的安全,库里申科驾机平稳迫降于万县下游约8公里的猫儿沱附近江心。飞机尚未沉没时,他叮嘱同机的投弹手和机枪手脱掉飞行服游向江边,并命令他们记住岸边特征标记,以便将来打捞。

投弹手和机枪手均泅水获救,唯独库里申科因连日劳累,无力泅渡溺水殉难,被江水卷走,时年36岁。20天后,人们才在猫儿沱下游发现了他的遗体。

库里申科烈士

经1939年10月3日和14日两次奇袭日军汉口机场,志愿队共炸毁日机84架,击落日机3架,使日军在武汉地区航空部队元气大伤。

中国人民为纪念这位国际主义战士,特地为库里申科精心建造了一座纪念碑。1951年春天,万州区人民募捐数万元购买了一架飞机,命名为“库里申科”号,飞赴朝鲜前线作战。1958年10月8日,库里申科夫人和女儿英娜曾来万州区库里申科烈士陵园扫墓。1958年,周恩来总理对特邀前来参加国庆招待会的库里申科的妻子和他女儿说:“中国人民永远不会忘记格里戈里·库里申科。”

英雄之名,永驻长空

志愿队一直活跃于中国各大战场,有效支援中国军队的陆地作战,给予日本侵略者重创。4年间,志愿队参战50余次,击落日机539架,自身损失飞机230余架。更重要的是,他们帮助中国空军重建了作战体系。1941年6月,纳粹德国开始侵略苏联,苏联援华航空志愿队奉命回国作战,武器装备全部移交中国空军。

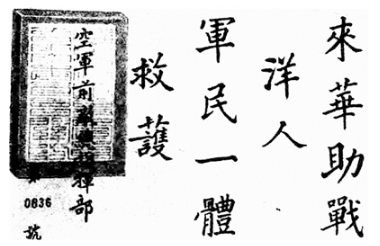

为便于中国军民识别,空军前敌总指挥部为苏联援华航空志愿队制作了“来华助战洋人,军民一体救护”的身份证明。

1937年到1941年6月22日苏德战争爆发前,苏联军事顾问、专家先后来华3665人。空军志愿队员轮流参战的达2000余人次,高峰时期有8个大队(5个战斗机大队,3个轰炸机大队),有14人因作战英勇获得苏联英雄称号,217名苏联志愿援华人员为中国人民抗日救国的神圣事业献出了自己的宝贵生命。他们中,年龄最大的41岁,最小的仅22岁,平均年龄28岁。其中马尔克·尼古拉耶维奇·马尔琴科夫、格里戈里·阿里莫维奇·库里申科等5人被列入民政部公布的著名抗日英烈和英雄群体名录。

(本文作者单位:军事科学院军队政治工作研究院解放军党史军史研究中心)