《地名管理条例》规定:“地名的使用应当标准、规范”“加强地名文化公益宣传,组织研究、传承地名文化”“县级以上人民政府地名行政主管部门和其他有关部门应当依法加强对地名的命名、更名、使用、文化保护的监督检查”。

从2023年冬天开始,哈尔滨旅游火爆出圈,一些外埠旅行者称哈尔滨为“尔滨”。在之后的一年里,全国百姓在刷抖音及看官方的相关报道时就很难看到哈尔滨这一称呼了。建议官方媒体及官方相关机构在正式场合规范使用哈尔滨的地名,而不宜称哈尔滨为“尔滨”,以维护地名的规范化和权威性。

“哈尔滨”的满文书写式样(来自黑龙江将军衙门档案)。

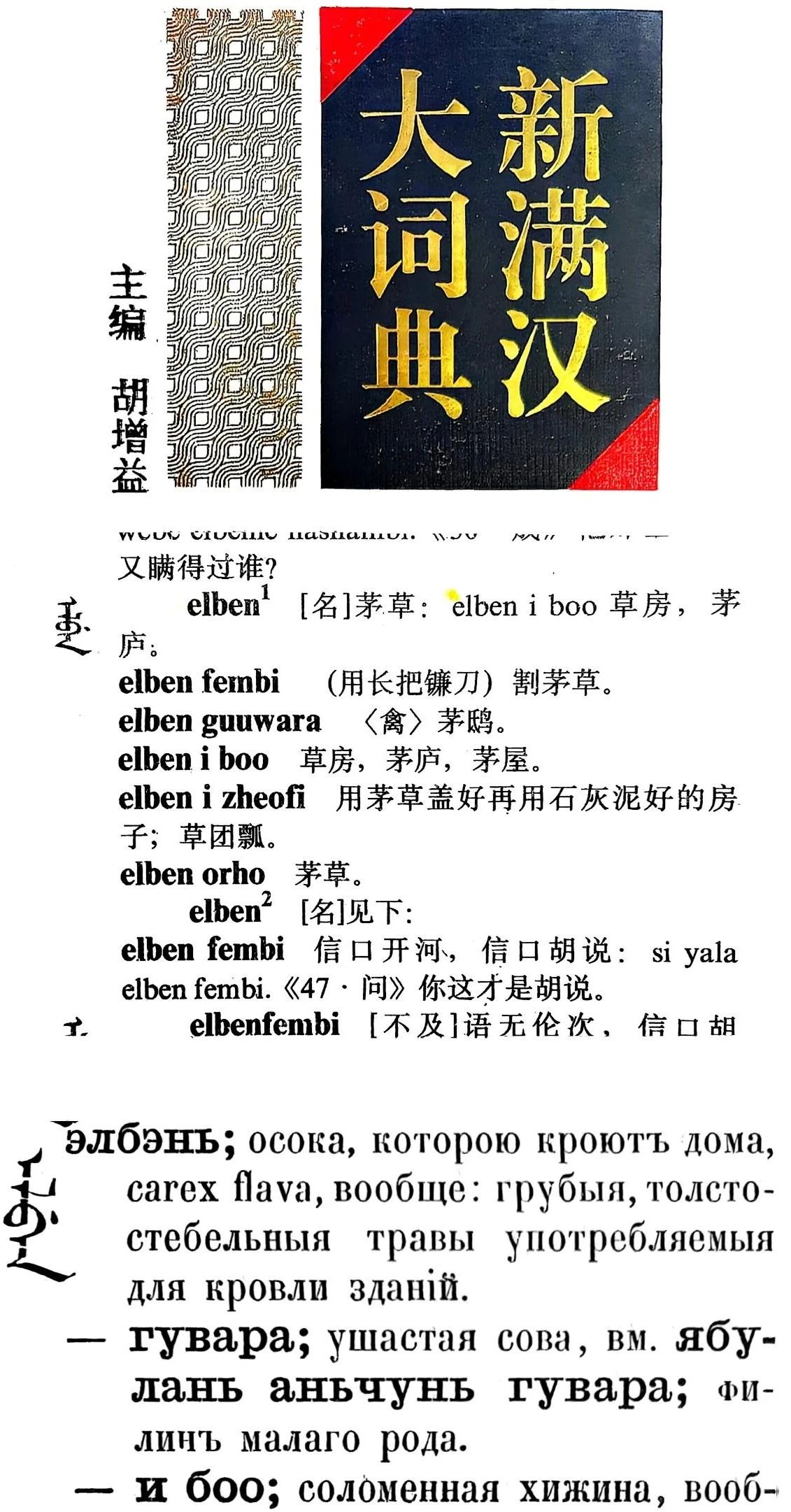

“尔滨”的满文书写,其释义为“茅草”(《新满汉大词典》)。

“哈尔滨”的正确拼写形式是“Harbin”,而不是“Haerbin”。这是因为哈尔滨的地名拼写需遵循《中国地名汉语拼音字母拼写规则(汉语地名部分)》,而非简单按照汉语拼音的音节顺序拼写。根据国家《汉语拼音方案》转写后,其标准拼写为“Harbin”。哈尔滨市政府官网的网址和英文名称均使用“Harbin”,这也进一步证明了官方对地名拼写的规范要求。哈尔滨的地名源自满语,意为“嗮网场”,这是清代学者萨荫图道台的官方结论,并在滨江关道1907年出版的《哈尔滨一带全图》中得到了明确且权威的解释。根据1875年版的《满俄大词典》和1994年版的《新满汉大词典》,满语“尔滨”意为“茅草”。

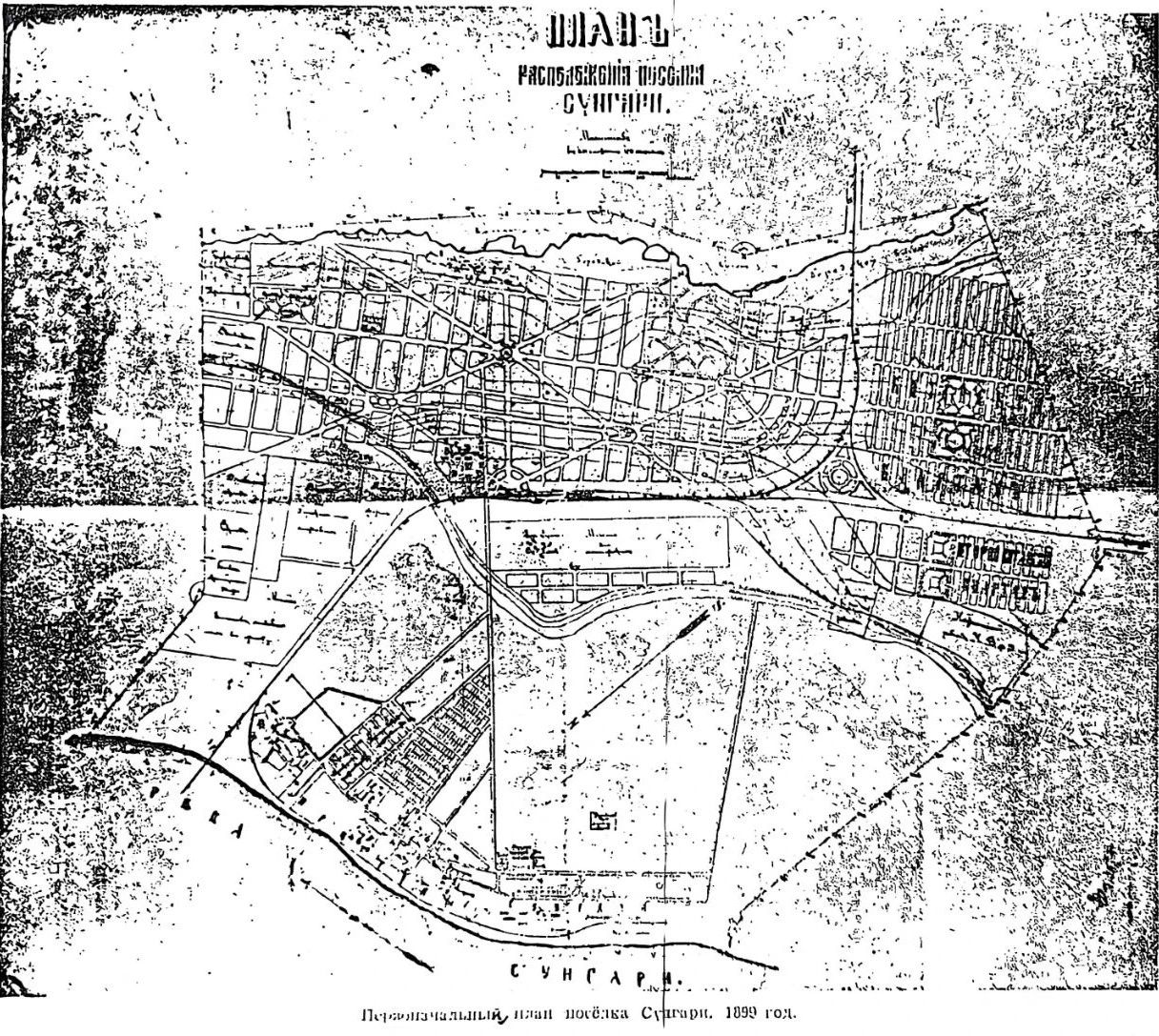

“松花江铁路村”规划图(1899)。

哈尔滨是一个闻名遐迩的国际性都市,不仅荟萃了北方少数民族的历史文化,而且融合了中外文化,是中国著名的历史文化名城和旅游城市。1903年,俄国人曾欲把哈尔滨市改称“松花江铁路村”,当时正值中东铁路即将全线通车,哈尔滨火车站刚建成,沙俄统治者便欲更改市名,却遭到了广大市民的反对,掀起了很大的风波,后经清政府的交涉才不得不作罢。我们的先人通过激烈的斗争才保住了“哈尔滨”这个名字,当代人更需要保护这个来之不易的具有地方特色和历史文化的名称,保住哈尔滨这个市名也就保住了这座城市的尊严。百年哈尔滨不能为了迎合一些流量就把自己城市的“姓”给弄没了,在地名的使用上一定要讲求其规范性,只有这样在对外宣传上才能形成合力,彰显这座城市的文化底蕴与内涵。

(作者为哈尔滨市政协委员、黑龙江省书画院水彩画院副院长郭跃明)